電動革命の波に乗る! EV株投資の秘訣 第27回

by じんべい

こんにちは、じんべいです!

4月22日に行われたテスラの2025年第1四半期決算説明会で、CEOのイーロン・マスクは、今年6月からオースティンでモデルYを使った完全自動運転配車サービスを提供開始することを改めて確認しました。

イーロンは「最初は10〜20台程度の車両から開始し、慎重に様子を見ながら段階的に拡大していく計画だ」と投資家に向けて語り、さらに「2025年末までに、米国のいくつかの都市で個人所有のテスラ車でFSD Unsupervised(監視不要の完全自動運転)が利用可能になるはずだ」と述べました。

そしてテスラの決算説明会から2日後、米運輸省は自動運転に関する国家戦略を発表しました。これまでの過剰な規制を撤廃し、バラバラだった50州の規制統一も視野に入れたうえで、国家プロジェクトとして自動運転車を推進していく姿勢を明らかにしました。

イーロンは以前から、自動運転車の全国レベルでの承認プロセス導入を強く求めていましたが、今回の米運輸省の新たな方針は、テスラが来年に計画しているドライバー不要のロボタクシー量産を大きく後押しするものとなります。

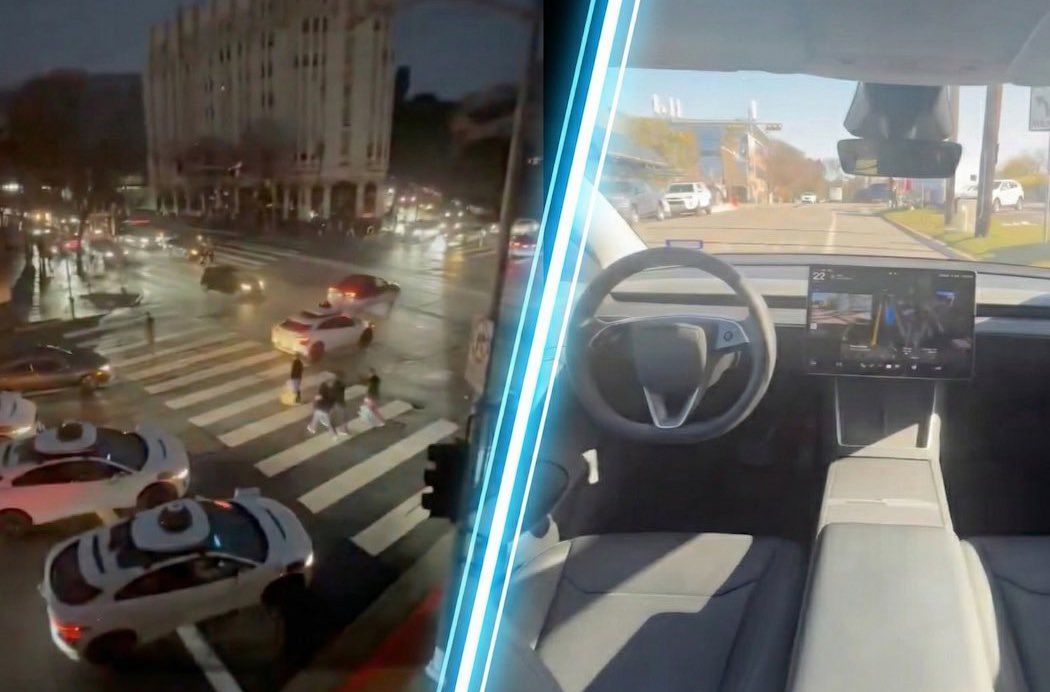

これにより、テスラがロボタクシービジネスを全米展開できる可能性が一段と高まりました。現在、アメリカではフェニックスやサンフランシスコにおいて、アルファベット傘下のWaymoがすでに自動運転配車サービスを提供しています。一方テスラは、今年6月からオースティンで有料乗車サービスを開始し、先行するWaymoの牙城を切り崩すべく、世界トップの電気自動車メーカーとして挑戦する構えです。

先日の決算説明会では、イーロンは自動運転のライバルであるWaymoについて、「Waymoはコストが高く、生産台数も少ない。一方、テスラはWaymoのコストの20〜25%程度であり、大量生産が可能だ」と指摘しました。

さらに、「現時点ではテスラと競合できる企業は存在しないように見える。将来的に変化する可能性はあるが、テスラが市場シェア99%を握ることもあり得る。他に、数百万台規模で展開可能な企業があるだろうか?ハードウェアを大規模に製造する能力を過小評価すべきではない」と述べました。

つまり、イーロンのこの発言からは、Waymoは自社で車両を製造できず、さらに自動運転に必要な高額な装備によって、コスト面でテスラに太刀打ちできないというニュアンスがひしひしと伝わってきます。

自動運転の先駆者であるWaymoに対して、強気の発言を連発するテスラCEOのイーロン。この自信はどこから来るのか。将来のロボタクシー市場を制するのはどちらなのか。今回は、技術・コスト・展開力・収益性の4つの観点から比較してみたいと思います。

①技術アプローチの違い ― Waymoとテスラの自動運転技術、何が違うのか?

自動運転を語る上で、Waymoとテスラのアプローチの違いは非常に象徴的です。両社は「車がどのように周囲を理解し、判断し、動くか」という点で、まったく異なる技術哲学を採用しています。

Waymoは、LiDARやレーダー、カメラを組み合わせ、あらかじめ作成された高精度な3Dマップに基づいて走行する“地図依存型”のシステム。この方式は、決められたエリア内での精度が高く、安定した走行が可能ですが、新しい地域への展開には膨大なコストと時間がかかります。

一方、テスラは人間と同じように目(カメラ)だけで周囲を判断するコンピュータビジョンAIを採用。HDマップもLiDARも使わず、車両に搭載されたAIがリアルタイムで状況を把握し、自ら運転判断を行います。さらに世界中の数百万台のテスラ車から集まる走行データをもとに、AIが日々進化しているのも大きな強みです。

要するに、Waymoは整備された道専用の高精度ロボット、テスラはどんな道でも成長できるAIドライバーと言えますね。閉じられた環境ではWaymoに分がありますが、グローバルなスケーラビリティを考えると、テスラのアプローチが今後の自動運転市場で優位に立つ可能性は極めて高いと言えます。

②コスト構造の差 ― テスラの圧倒的なコスト優位性

自動運転配車サービスの未来を決めるカギは、コストをどう抑え、いかに拡大できるかにかかっています。

Waymoは、自動運転車にLiDAR、レーダー、カメラ、高精度GPSといった高価なセンサーをふんだんに搭載しています。さらに、走行エリアごとに3Dマップを作成・更新する必要があり、1台あたりのコストは約18万ドル(約2800万円)にも上ります。このため、限定的なエリアでは強みを発揮できても、大規模展開には非常にコストがかかる構造になっています。

一方、テスラは、まったく異なるアプローチでロボタクシー市場を狙っています。テスラが投入を予定している新型自動運転車がCybercab(サイバーキャブ)です。

CybercabをはじめとするテスラのEVは、カメラのみで周囲を認識し、LiDARも事前マッピングも不要。大量生産を前提とした設計により、Cybercabの車両価格は約3万ドル(約460万円)に抑えられると予想されています。また、既存のグローバルサプライチェーンを活用できるため、規模の拡大に伴ってさらにコスト効率が高まる仕組みになっています。

つまり、Waymoが「高精度・高コスト型」であるのに対し、テスラは「汎用・低コスト型」のビジネスモデルを築いていると言えますね。

将来、数百万台規模のロボタクシーネットワークを展開するには、テスラの低コスト戦略が圧倒的に有利だと考えられます。

③展開スピードと普及力 ― Waymo vs テスラ、優れているのはどちらか?

そして重要な点は、自動運転配車サービス市場で勝ち残るためには、いかに迅速かつ広範囲に展開できるかということです。

Waymoは、高精度な3Dマッピングとセンサーフュージョン技術を駆使して運用を行っていますが、新たな地域に進出するには膨大な準備が必要です。実際、Waymoがサービスを提供しているのはフェニックスやサンフランシスコなど、限られた都市にとどまっています。今後拡大しようとしても、地図作成や認可調整などに時間とコストがかかり、スピード感に欠けるのが現実です。

一方、テスラはカメラのみで自律走行を実現するFSDを採用しており、事前のマッピングを必要としません。すでに世界中で数百万台のテスラ車が走行しており、リアルタイムで収集されたデータをもとにAIが常に学習と改善を続けています。このため、ソフトウェアのアップデートだけで、理論上どこでもすぐに自動運転機能を展開できる強みを持っています。

結果として、Waymoが「慎重で限定的な展開型」であるのに対し、テスラは「高速・広域展開型」のモデルを確立しているのです。将来、ロボタクシー市場でスケールするのは、間違いなくテスラ型の戦略だと言えるでしょう。

④収益性 ― Waymoとテスラ、ロボタクシービジネスモデルで柔軟性が高いのはどちらか

最後に、自動運転配車サービス市場では、技術力だけでなく、どのようなビジネスモデルでスケールを狙うかも勝敗を左右する重要な要素となります。

Waymoは、自社で車両を所有・管理し、サービスまで提供する「中央集権型」モデルを採用しています。品質管理はしやすいものの、車両調達やメンテナンスにかかるコストをすべてWaymo自身が負担するため、事業拡大には膨大な資金と人員が必要です。実際、現在の展開エリアも限定的にとどまっています。

一方で、テスラは「オーナー参加型・分散型」ネットワークの構築を目指しています。個人オーナーが自らの車両をロボタクシーとしてネットワークに登録し、空き時間に稼働させる仕組みです。テスラはプラットフォームのみを提供するため、自社で大量の車両を保有する必要がありません。これはUberやAirbnbに似た軽資産モデルであり、理論上、爆発的な普及が可能となります。

さらに、テスラは最初の段階では数十台の自社フリートによって慎重にロボタクシー運営を開始し、安全性やサービス品質を確認したうえで、徐々にオーナー参加型ネットワークへと拡大していく計画です。この段階的な展開戦略によって、リスクを抑えつつ規模拡大を狙う考えで

つまり、Waymoが「品質重視だが重いモデル」であるのに対し、テスラは「軽く、素早くスケールできるモデル」を構築しているのです。

先日のテスラ決算発表会でのイーロンの発言を意識したのか、Waymoを傘下に持つアルファベットのピチャイCEOも、「将来的にWaymoが個人所有のロボタクシーを提供する可能性がある」とコメントしました。しかし、Waymo車両の一般向け販売方法や、具体的なタイムライン・詳細については明らかになっていません。

現時点では、将来的にグローバルなロボタクシーネットワークを目指すなら、テスラ型の柔軟なモデルが有利になる可能性が非常に高いと推測されます。

結論:ロボタクシーの未来はテスラが握る!

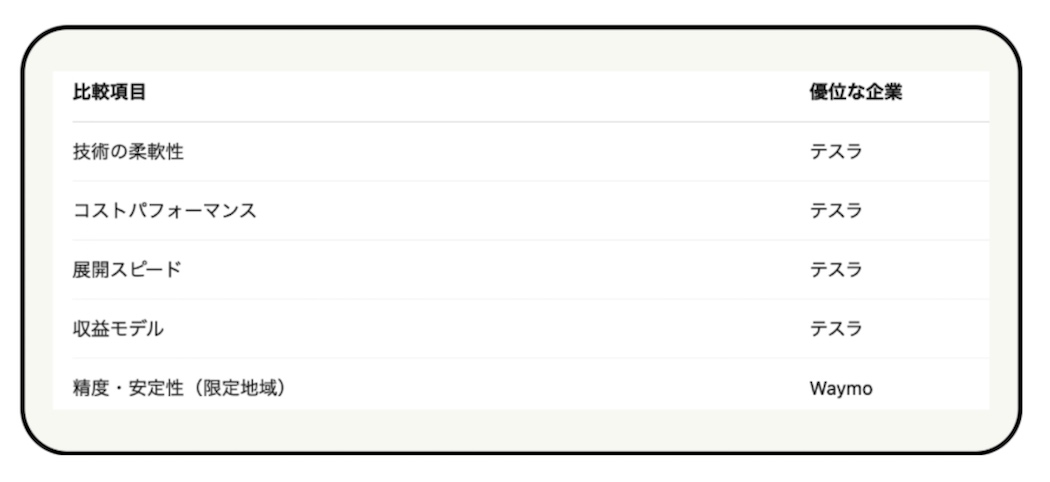

ここまでWaymoとテスラの自動運転戦略を比較してきましたが、総合的に見て現時点ではテスラが優位に立っていると考えることができますね。

まず、技術の柔軟性において、テスラは高精度マップに頼らず、どこでも展開可能なカメラベースのコンピュータビジョンAIを採用しており、環境適応力に優れています。コスト面でも、LiDARなど高額なセンサーを搭載するWaymoに対して、テスラは大幅に低価格でロボタクシーを量産できる体制を構築しています。

また、ソフトウェアアップデートにより機能進化が可能なテスラは展開スピードでも強みを持ち、さらに「オーナー参加型」の分散型収益モデルにより、スケーラビリティにも圧倒的な優位性があります。

もちろん、精度と安定性という観点では現時点ではWaymoに軍配が上がります。限定エリア内では、センサーフュージョンと高精度マップによって非常に安定した自動運転を実現しています。しかし、それを上回るグローバル規模での拡張力と柔軟性をテスラは備えており、将来的なロボタクシー市場での主導権を握る可能性は高いでしょう。

ということで、今回は自動運転配車サービスの競争で、Waymoとテスラのどちらが勝者になりそうか比較分析しましたが、いかがでしたか? 現時点ではあくまで筆者の予想ですが、実際の競争は2025年6月にテスラがオースティンでロボタクシーサービスを開始する際に火蓋が切られます。

筆者の予想通り、数年後にテスラが自動運転配車サービスで完全勝利を収めるのか、それともWaymoが秘策を繰り出し、テスラの優位性を覆す戦略を取るのか、両社の動向から目が離せません。新たな展開が出てきたら、本エッセイで皆さんに最新情報をお届けしたいと思います!

文・じんべい

日本企業でサラリーマンをしながら、 米国株式投資や太陽光発電投資で資産形成し、2023年3月にサイドFIRE。 株式投資では、S&P500を積立投資しながら、 個別株はテスラを中心としたEV銘柄に集中投資を実行中。YouTubeチャンネル『じんべい【テスラとNio】について語るチャンネル』登録者数:約2万9800人。 X(Twitter)フォロワー数:約1万人。平日毎朝、Xにて前日のテスラ株価情報を発信、また毎週末にはYouTubeでテスラ株価ニュースを配信中。