EVcafeで考える 第22回 by がす

トランプ再登場、米中経済戦争、そしてFSDとオプティマスが拓く未来

こんにちは、EVcafeライターのがすです。

2025年、再びホワイトハウスに戻ってきたトランプ大統領が、対中国関税を強化。米中経済戦争は今、新たなステージに突入しました。

この激しい潮流のなかで、もっとも注目すべき企業のひとつがテスラです。なぜなら、テスラの生産能力の半分以上は中国・上海ギガファクトリーに依存しており、その拠点こそが中国経済のただ中にあるからです。

そして、そんなテスラを率いるイーロン・マスクは、現在、トランプ政権の「政府効率化省(DOGE)」の事実上のトップという立場でもあります。

アメリカのナショナリズムと、中国の国家資本主義に挟まれたテスラ。果たしてその行方は?

ここから、テスラという企業の“逆境を乗り越える力”と“夢の可能性”について、一緒に深掘りしていきましょう。

テスラと中国の「共犯関係」

なぜ、ここまで中国がテスラを優遇してきたのか? まずは背景から。

テスラの中国展開のキモは、上海に建設された「ギガファクトリー3」です。これは中国政府が「100%外資企業」として特別に認可した、極めて異例の工場です。通常、中国では外資企業は現地企業との合弁が必須とされ、技術移転が暗黙の条件です。しかし、テスラはそれを免除され、土地も破格で貸与され、税制も優遇されました。

なぜ、そんなに優遇されたのか? 理由は大きく3つあります。

1. 中国にとって「儲かる」外資だから

テスラは年間数十万台を中国国内で販売し、付加価値税・法人税・所得税・雇用など、あらゆる形で中国経済に貢献しています。

販売台数の約3割は中国国内、さらに部品調達・ディーラー網・整備工場など、地場産業の活性化にも寄与。加えて、全国に設置された1万基以上のスーパーチャージャーは、公共インフラとしても高い価値を持っています。

中国にとってテスラは、単なる車の輸入企業ではなく、産業全体を底上げする「投資装置」でもあるのです。

2. テスラの技術を間接的に「学べる」から

ギガファクトリーでは、最新の製造技術、品質管理、AIベースの工程管理などが実際に運用されており、中国人エンジニアも多数雇用されています。

完全な技術開示はないにしても、「隣で見て、真似する」ことができる環境が整っているのです。

実際にBYDやXPeng(シャオペン)は、テスラの戦略・インテリアデザイン・ソフトウェア設計思想などを踏襲しながら驚異的な速度で成長してきました。今や中国の新興EV企業は、世界市場でもテスラの競争相手とみなされています。

3. テスラの成功は中国政府の「メンツ」にもなる

中国は国際社会に対して「自国がいかに開放的か」「先端技術を受け入れているか」をアピールする必要があります。その文脈で、「テスラが中国で成功している」という事実は、国家の威信・アピール材料になるのです。

つまりテスラは、中国にとって「税収・雇用・技術・国威・インフラ」のすべてを兼ね備えた「高性能なATM」でした。

しかし、中国は永遠にテスラを歓迎しない

ここで忘れてはいけないのが、中国政府の戦略的思考です。中国が外資を歓迎するのは、「自国の産業がその恩恵を吸収して育つまで」。一定の技術と産業構造が構築された後は、規制や補助金の差で徐々に排除するのが基本戦略です。

実際、以下のような動きがすでに始まっています。

・テスラへのEV補助金は2020年〜2022年に段階的に削減され、2023年から完全廃止

・一方で中国勢(BYDやNIO)は、地方補助・融資・税優遇などの恩恵を継続的に受けている

・政策的には「国産ブランド重視」に完全にシフト

中国は、外資を「必要な時だけ」使い、成長後は「競争相手」として見ます。テスラはまさに今、その転換点に立たされています。

でも、ここからが面白いところです。

それでもテスラは終わらない。いや、むしろこれからが本番だ

ここまで読んで、「じゃあテスラ、終わりじゃん」と思った方。

ちょっと待ってください。私の結論は真逆です。

テスラはこれからも中国で存在感を保ち、むしろ「次の一手」で逆転を狙っている。

そう考える理由は、大きく3つあります。

1 自動運転=「FSD」は、他社が10年かけても追いつけない領域

テスラのFSD(Full Self Driving)は、他社と比べて圧倒的に「リアルワールド」で鍛えられています。2025年2月、中国版FSD(市街地向けナビゲート・オン・オートパイロット)がリリースされたことで、その実力は中国SNSでも話題になり、多くの投稿で「他社とは次元が違う」と絶賛されました。

データ規制で本国のDojoなどでの学習は難しくなったものの、マスク率いるAIチームは中国の映像データを活用したシミュレーションAIを構築。さらに、アメリカ本国版のFSDは「さらに上」を行っているという事実からも、まだまだ進化の余地があるとされています。

このFSDは単なる「運転補助」ではなく、将来の「ロボタクシー」への布石。運転手のいらないタクシーが普及する時代が来たとき、FSDの完成度が企業の命運を分けます。中国メーカーが追いつけるのは、カタログスペックだけ。「判断力」と「自然な運転」の再現には、あと5年〜10年はかかるでしょう。

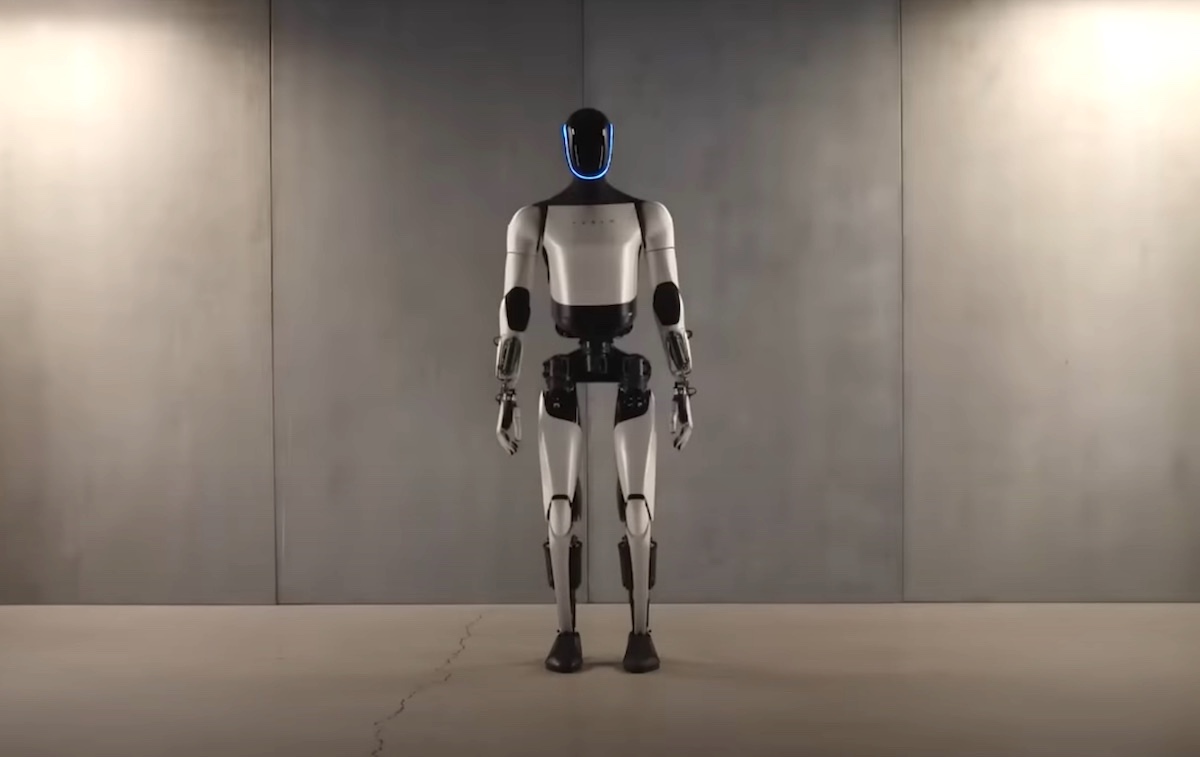

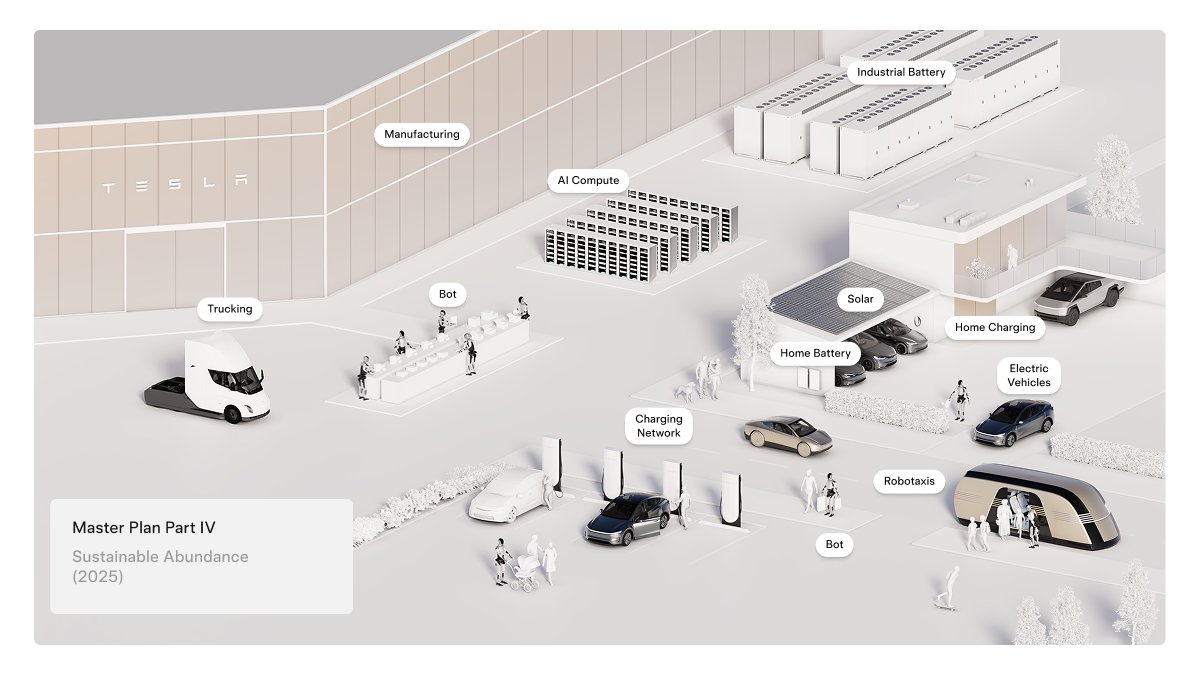

2 オプティマス(人型ロボット)は「第2の突破口」になる

もうひとつの希望が、テスラの人型ロボット「オプティマス」です。中国は「ロボット強国」化を国家戦略に掲げており、国内でも多数の企業が人型ロボットを開発中ですが、テスラには以下のような強みがあります。

・AI、モーター、バッテリー、FSDまで全てを垂直統合できる

・視覚→判断→動作までをエンドツーエンドAIで処理

・大規模なEV製造工場を活用してロボットを低価格で量産できる

これは他社にない圧倒的な優位性であり、「安くてよく動くロボット」という次世代市場で覇権を握る可能性を秘めています。

3 最後の切り札は「イーロン・マスク本人」

中国はアメリカという国家に警戒感を抱きつつも、イーロン・マスク個人には一目置いています。2024年4月には李強首相と直接会談し、FSDの中国導入に向けた協議を実施。条件付きで導入が認可されました。トランプ政権の側近にいながら、中国の中枢とも対話できる。これは他の経営者にはないマスクの「外交力」です。

中国は今、「アメリカ企業のCEO」ではなく、「イーロン・マスク個人」を信用している。

これが、テスラを生き残らせている最大の理由なのかもしれません。

結論:テスラは、吸われて終わる企業ではない

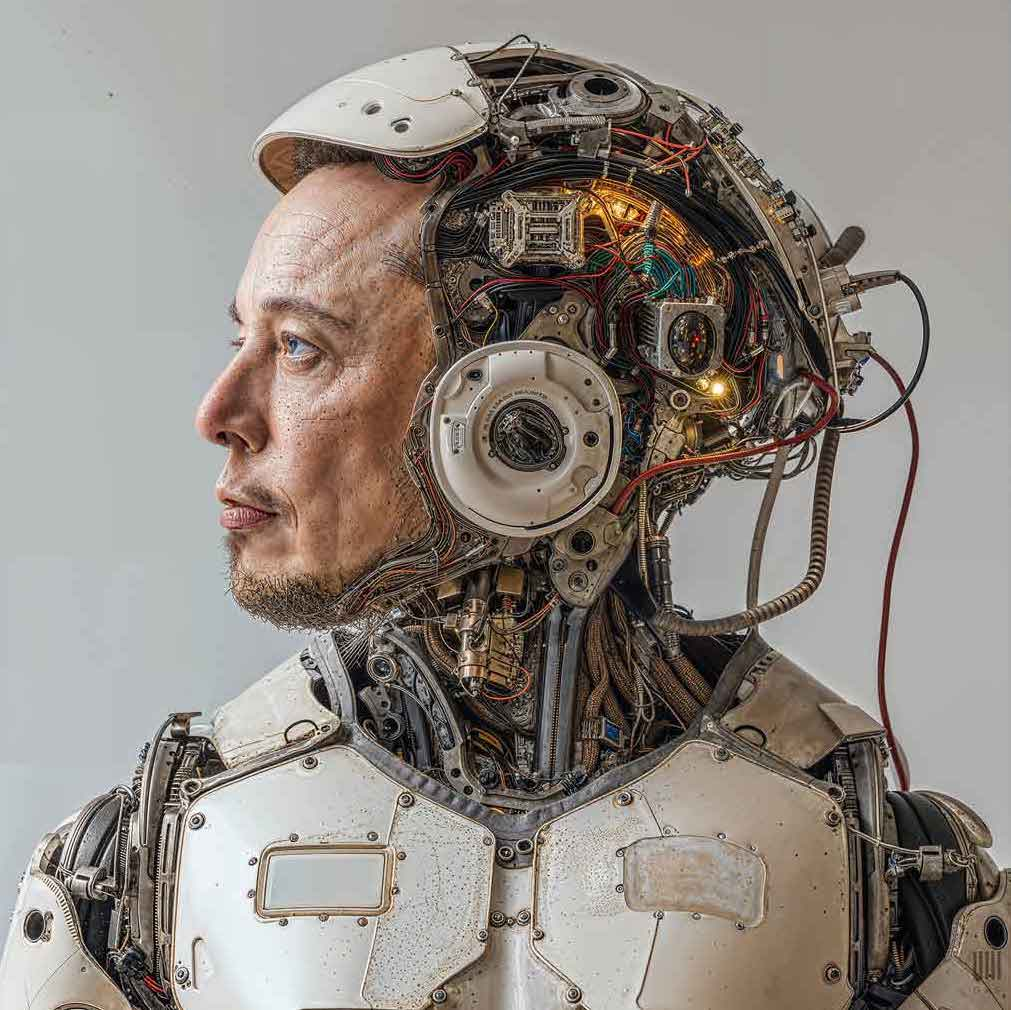

テスラは、夢を吸収されながらも、次の夢を描き直せる企業なのです。中国政府の動きは決して甘くありません。でも、それ以上にイーロン・マスクとテスラは、したたかで速くてしぶとい。テスラは「排除される側」ではなく、「常に次の手を持っている側」なのです。

夢を見せる企業は、環境に応じて形を変えていきます。そして、その中心にイーロン・マスクという「変化を設計できる人間」がいる限り、テスラは、まだまだ夢を見させてくれる存在であり続けるのです。

(文・がす)

がす(来嶋 勇人)

福岡県出身。(株)ファミリーマートのマーケティング本部でアプリやコーヒーのパッケージを作っていたが早期退職。無職になりテスラでハローワークに通い見つけた会社に入社。そこでゼロからスタートし、そこの関連会社の社長に抜擢され就任。現在はECやアニメーション事業を行っている。プライベートでは2024年からイーロン・マスクの公式パロディアカウント(フォロワー240万人)からオファーをもらいイーロン・マスク(パロディ)公認のAIデザイナーとなり、ハイクオリティなAI画像をイーロン・マスク(パロディ)に提供。TikTokでは、「Elon Musk’s Mars Food」が計500万再生を記録。

Xでは以下のアカウントでイーロン・マスク、テスラ、AI、EV、自動運転、スペースXの最新ニュースを発信。